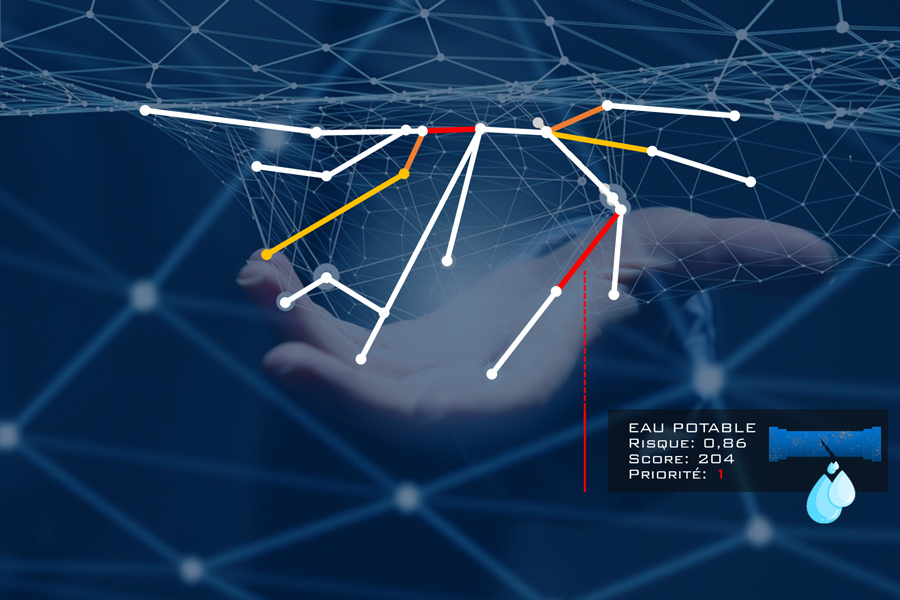

Ingénierie : Altereo part à l’assaut des montagnes avec Hydrétudes

Les Échos

En faisant l'acquisition d'un expert en rivières d'altitude, l'entreprise spécialisée dans l'hydrologie urbaine se dote de nouvelles compétences en matière de prévention des risques.